Erhebungsinstrumente

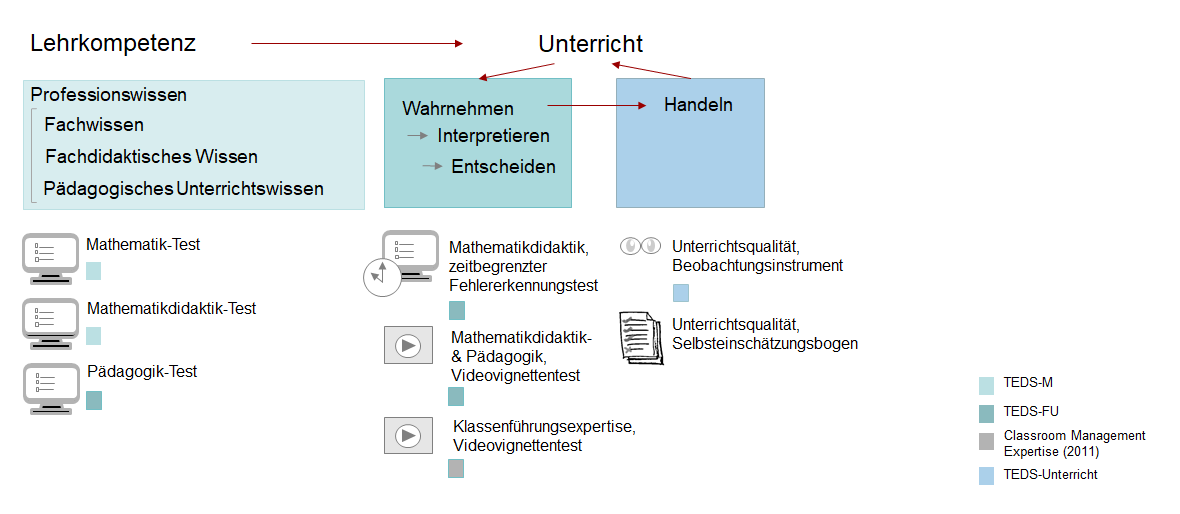

Zur Untersuchung der Zusammenhänge entlang der gesamten Wirkungskette wird eine Vielzahl bewährter Tests eingesetzt. Diese basieren zum Teil auf den Arbeiten der Vorgängerprojekte TEDS-M, TEDS-FU und TEDS-Unterricht (siehe weitere TEDS-Studien).

Instrumente zur Lehrkompetenz

Die Erfassung der professionellen Kompetenz der Lehrkräfte erfolgt auf 4 Ebenen:

- Wissensbasierte Tests: Tests mit offenen und geschlossenen Fragen zum mathematischen, mathematikdidaktischen sowie pädagogischen Wissen. Diese Testteile erfassen deklaratives und anwendungsbezogenes Wissen. Als Papier-und-Bleistiftversion entwickelt, liegen die Fragen seit TEDS-FU in zum Teil gekürzter Form auch als Online-Instrumente vor.

- Videovignetten: Video-basierte Tests aus TEDS-FU erlauben eine situierte Erhebung der Fähigkeiten zur Wahrnehmung, Interpretation und Entscheidungsfindung, und zwar jeweils in mathematikdidaktischer bzw. pädagogischer Hinsicht. Induziert wird die Erhebung über drei zwei- bis dreieinhalbminütige Videovignetten von Mathematikunterricht in den Klassen 8 bis 10. Die Lehrkräfte beantworten hierzu Fragen.

- Speed-Test: Zur Erfassung anwendungsbezogenen didaktischen Wissens, wird in einem Fehlererkennungstest innerhalb weniger Sekunden aus verschiedenen schriftlichen Aufgabenlösungen von Schülerinnen und Schülern die falsche identifiziert werden

- Fragebogen zu übergreifenden Aspekten (z. B. Berufserfahrung, Schulklima usw.)

Instrumente zur Unterrichtsqualität

Die Unterrichtsqualität wird im Rahmen von Unterrichtsbeobachtungen an einer Teilstichprobe der Lehrkräfte erfasst:

- jeweils 2 zu beobachtende Doppelstunden (bzw. 3 Einzelstunden)

- durch jeweils 2 speziell geschulte Personen

Hierzu wurde ein Beobachtungsinstrument entwickelt und adaptiert, das sich an bewährten Skalen vorangegangener Studien orientiert.

Zusätzlich wird ein Reflexionsbogen eingesetzt, in dem die Lehrpersonen angeben können, welche globalen Aspekte auf die beobachtete Unterrichtsstunde zugetroffen haben.

Das Konstrukt der Unterrichtsqualität wird in beiden Instrumenten operationalisiert durch:

- 3 Basisdimensionen „Konstruktive Unterstützung“, „kognitive Aktivierung“ und „Klassenführung“

- eine ergänzende Dimension „mathematikdidaktische Unterrichtsqualität“ (nur Beobachtungsinstrument)

- je Dimension mehrere Subdimensionen, die wiederum aus mehreren Items bestehen

Instrument zu demographischen & schulbezogenen Merkmalen

Zur Erfassung der demographischen Merkmale der Mathematiklehrkräfte und ihres Schulkontextes werden Fragebögen eingesetzt. Diese werden aus Variablen und Skalen zusammengesetzt, die sich bereits in den Vorgängerstudien bewährt haben. Diese erfassen

- auf Lehrkraft-Ebene:

- demographische Merkmale, wie bspw. das Geschlecht

- ausbildungs- und praxisbezogene Merkmale, wie bspw.

- den Ausbildungsgang

- die bisherigen unterrichtlichen Erfahrungen

- absolvierte Fortbildungen

- auf Schulkontext-Ebene:

- “Autonomie”, wie stark schätzen die Lehrkräfte ihre Möglichkeiten ein, selbstständig arbeiten zu können

- „Anerkennung“, wie viel Rückmeldung erhalten die Lehrkräfte von verschiedenen Gruppen

- „Führungsverhalten“, wie schätzen die Lehrkräfte die Qualität der Schulleitung im Hinblick auf eine zielorientierte Ausrichtung der Schule ein

- „Vertrauen“, wie bewerten Lehrkräfte das jeweilige Schulklima